>Beim ewigen Ping-Pong-Spiel um die EU-Regulierung von Techkonzernen nähern wir uns endlich dem Ende des ersten Satzes: Seit Erlass der europäischen Digitalgesetze geht es zwischen der EU-Kommission und den zumeist US-amerikanischen Unternehmen öffentlich hin und her. Die Bußgeldbescheide gegen Apple und Meta mit Strafen von 500 und 200 Millionen Euro fordern jetzt geradezu den Rechtsweg heraus – die EU hat damit den Fehdehandschuh geworfen. Eine Auseinandersetzung vor Gericht könnte endlich für mehr Klarheit sorgen, ob die EU-Kommission wirklich so übergriffig gegen Apple, Meta und Co. agiert, wie die es behaupten – oder ob man in Brüssel mit Recht sagen kann: "So, liebe Freunde, geht es nicht weiter."

Malte Kirchner ist seit 2022 Redakteur bei heise online. Neben der Technik selbst beschäftigt ihn die Frage, wie diese die Gesellschaft verändert. Sein besonderes Augenmerk gilt Neuigkeiten aus dem Hause Apple. Daneben befasst er sich mit Entwicklung und Podcasten.

Bei den bestraften Verstößen – Apples Hürden gegen alternative App Stores und Zahlungsmodelle und Metas Idee, Nutzer für den Schutz ihrer Daten ersatzweise zahlen zu lassen – erscheint die Lage auf ersten Blick so klar, dass die EU in der Sache wenig zu befürchten hat. Aber vor Gericht geht es eben auch darum, ob Gesetze verhältnismäßig sind und ob die Form gewahrt ist. Es ist also nicht von vornherein klar, dass die EU gestärkt aus dieser Auseinandersetzung hervorgeht.

Bislang hat dieser Realitätsabgleich beim Digital Markets Act (DMA) in nennenswerter Form nur für die Einstufung als sehr große Plattform stattgefunden. TikTok wehrte sich gegen seine Einstufung – und verlor vor Gericht. Die weiteren Bestimmungen des DMA harren indessen einer gerichtlichen Bestätigung. Dass es nicht dazu kam, lag schlichtweg daran, dass die Tech-Firmen zumindest nach außen hin den Anschein erweckten, sich den EU-Vorschriften fügen zu wollen.

US-Konzerne hoffen auf Unterstützung

Der Matchball in der jahrelangen Auseinandersetzung über die Regulierung des digitalen Raums wird mit einem Urteil freilich noch lange nicht gespielt. Daran lassen auch die ersten Reaktionen von Apple und Meta keinen Zweifel, die allerdings offenbar weniger auf die Hilfe der Richter spekulieren, als dass sie davon träumen, auf zwei anderen Spielfeldern entscheidende Siege gegen die EU zu erringen.

Das eine Spielfeld ist die internationale Politik. Dass Meta sich an die neue US-Regierung ankuschelt, ist eine Entwicklung, die bereits Anfang des Jahres klar zu erkennen war. Auch Apple-Chef Tim Cook hat offenbar einen kurzen Draht zum Weißen Haus, der es ihm ermöglichte, Ausnahmen für die Zölle gegen China zu bekommen. Die jetzt gewählte Rhetorik, die von Superzöllen fabuliert und eine Diskriminierung US-amerikanischer Unternehmen unterstellt, stößt in das Horn der neuen internationalen Handelspolitik der USA. Ob die EU mit ihren auffallend niedrig gewählten Strafen einen Gewittersturm aus Washington verhindern kann, erscheint mehr als fraglich – aber nach den alten Regeln der Diplomatie ist es erklärlich, dass sie nicht gleich Höchststrafen aufgerufen hat.

Die Definition von Freiheit

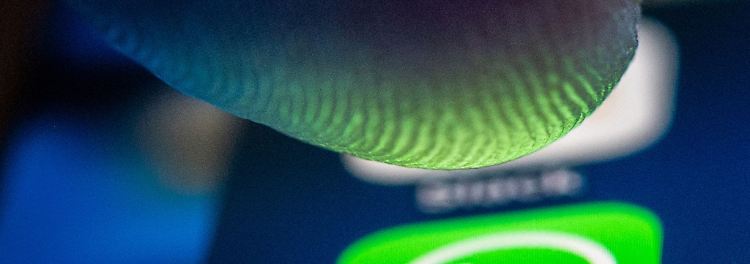

Das andere Spielfeld bedient vor allem Apple seit längerer Zeit intensiv: Es ist das Buhlen um die Sympathie der Nutzer. Regulierung wird als Gefährdung der IT-Sicherheit dargestellt, als Eindringen in die Privatsphäre und als das Absprechen der Selbstbestimmtheit der Kunden. Die EU-Vorgaben erscheinen in diesem Kontext als ungewollter Eingriff, als Bevormundung – als etwas, was den wahren Interessen der Bürger zuwiderläuft. Und erstaunlich viele Stimmen im Netz pflichten dem bei.

Es ist also alles andere als ausgemacht, dass die EU-Politik obenauf bleibt, auch wenn ein Gericht ihr gute handwerkliche Arbeit bescheinigt. Die größere Herausforderung ist, ob Europa selbstbewusst genug ist, seine Haltung gegenüber den USA zu bewahren, die sich – einem Rüpel auf dem Schulhof ähnelnd – nunmehr nicht mehr scheuen, Europa wie den ungeliebten besserwisserischen Mitschüler dafür in den Schwitzkasten zu nehmen. Und in der Folge stellt sich die Frage, ob eine Mehrheit der Bürger von der Notwendigkeit der Regulierung überzeugt genug ist, diese Reaktion auszuhalten, die sich direkt auf sie und ihren Alltag auswirken könnte.