Meduza ist eins der bekanntesten unabhängigen Medien Russlands - und das, obwohl die Mitarbeiter nicht einmal nach Russland einreisen dürfen. Wegen der Verfolgung des Kremls kämpft die Redaktion seit Jahren ums Überleben. Warum es für Chefredakteur Ivan Kolpakov trotzdem nicht darum geht, das Regime zu stürzen, erklärt er im Interview mit ntv.de.

ntv.de: Sie leben in Berlin, die Meduza-Redaktion sitzt in Riga. Wann waren Sie zuletzt in Russland?

Ivan Kolpakov: 2019. Damals konnten wir noch relativ problemlos einreisen. 2021 wurde Meduza dann als "ausländischer Agent" eingestuft. Heute bin ich Co-Leiter einer sogenannten "unerwünschten Organisation". Die Risiken für alle Meduza-Mitarbeiter, die versuchen würden, nach Russland einzureisen, sind hoch: Die Zusammenarbeit mit einer "unerwünschten Organisation" gilt als Straftatbestand und kann mit Gefängnis bestraft werden. Hinzu kommt der immer häufiger erhobene Vorwurf des Hochverrats, mit dem der Staat gezielt gegen Journalisten vorgeht.

Wie viel Jahre Haft drohen ihren Mitarbeitern, sollten sie in Russland erwischt werden?

Für die Zusammenarbeit mit einer "unerwünschten Organisation" kann man - wenn ich mich nicht irre - bis zu sechs Jahre bekommen. Und für Hochverrat drohen sogar bis zu 20 Jahre Haft.

Wie ist es überhaupt möglich, ein Medium über Russland zu machen, ohne selbst vor Ort sein zu können?

Das ist eine große Herausforderung. Seit Beginn des umfassenden Krieges 2022 haben wir keine offizielle Repräsentanz mehr in Russland. Wir mussten alle Mitarbeitenden evakuieren - für viele bedeutete das, alles neu zu lernen. Gleichzeitig haben wir ein neues Netzwerk von Freiberuflern innerhalb Russlands aufgebaut. Ohne Reporter vor Ort verliert man das Gespür für die Realität, die Nähe zum Publikum - beides ist entscheidend, wenn man qualitativ berichten will. Dieses Netzwerk neu aufzubauen war extrem schwierig. Jede Interaktion mit Meduza gilt als eine Straftat. Wenn du für Meduza ein Interview führst, kannst du im Knast landen. Wenn du Meduza ein Interview gibst, kannst du im Knast landen. Auch wenn du Fotos für Meduza machst oder einfach einen Link zu einem Meduza-Artikel postest, riskierst du eine Geld- oder Haftstrafe.

Das heißt, diese Reporter in Russland arbeiten anonym?

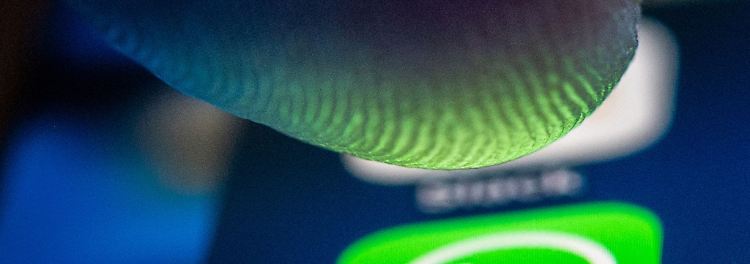

Ja, das ist eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit. Aber es geht nicht nur um Anonymität - es gibt auch klare Sicherheitsprotokolle für den Alltag: Wie man sich in sozialen Medien verhält, wie man sein Smartphone oder Messenger nutzt. Ich kann da nicht ins Detail gehen, aber es ist ziemlich komplex. Wer für uns arbeitet, muss viele Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Das ist nicht einfach. Denn wer heute noch aus Russland berichten will, braucht Mut - aber nicht jeder Mutige ist auch bereit, unter solchen Bedingungen zu leben.

Was motiviert Menschen, trotz aller Gefahren für Sie zu arbeiten?

Ich glaube, es ist vor allem der Wunsch, im Beruf zu bleiben - und damit auch ein Stück Selbstachtung und Lebenssinn zu bewahren. Eine Diktatur zwingt Menschen in ein Doppelleben: Innerlich lehnen sie das System ab, können es aber nicht offen sagen, geschweige denn etwas verändern. In Russland ist jede oppositionelle Äußerung mit ernsten Risiken verbunden. Die Gesellschaft ist von Angst gelähmt, viele trauen sich nicht mehr, ihre Meinung zu äußern – aus Sorge um sich selbst oder ihre Angehörigen. Aber es gibt immer einige, die trotzdem weitermachen. Vielleicht, weil sie keine Alternative sehen. Vielleicht, weil sie unbeirrbar sind. Journalismus zieht oft Menschen an, die nicht den einfachsten Weg gehen - und das gilt heute mehr denn je.

Für wen arbeiten Sie? Wer ist Ihre Zielgruppe?

Wir haben viele Leser in Russland. Gleichzeitig lesen uns auch viele Russen im Ausland, aber auch Menschen aus Kasachstan, Belarus, der Ukraine. Und über unsere englischsprachige Seite erreichen wir Fachleute und Interessierte weltweit, die verstehen wollen, was in Russland und der Region passiert. Uns ist wichtig, eine Brücke zwischen diesen Gruppen zu sein - gerade jetzt, wo Gesellschaften auseinandergerissen wurden und es kaum noch Austausch gibt. Über 60 Prozent unserer Leser leben aber weiterhin in Russland - für sie arbeiten wir in erster Linie. Denn dort gibt es kaum noch Zugang zu unabhängigen Nachrichten. Wenn wir unsere Leser in Russland mit Informationen erreichen, können wir sie zumindest warnen: vor neuen Gesetzen, vor gefährlichen Situationen. In einer Diktatur können Nachrichten manchmal Leben retten.

Meduza wurde 2014 in Lettland gegründet, kurz nach dem Ihre Vorgänger-Redaktion Lenta.ru wegen kritischer Berichterstattung über den gerade begonnenen Ukraine-Krieg in Russland zerschlagen wurde. Dieser Krieg dauert immer noch an. Was wird aus Meduza, wenn er irgendwann vorbei ist?

Das weiß ich nicht. Wir planen in Zeiträumen von maximal ein paar Monaten - mehr ist nicht möglich. Als wir 2021 zu "ausländischen Agenten" erklärt wurden, haben wir über Nacht 90 Prozent unserer Werbeeinnahmen verloren. Unser Geschäftsmodell war ruiniert, wir dachten ernsthaft ans Aufgeben. Aber das Team hat gesagt: "Ihr seid doch verrückt – wir machen weiter. Findet einen Weg!" Seitdem finanzieren wir uns fast ausschließlich durch Crowdfunding. Das ist eigentlich unmöglich - aber es funktioniert irgendwie. Und obwohl wir ständig am Abgrund stehen, gibt es uns immer noch.

2024 haben wir unser zehnjähriges Bestehen gefeiert - ein Moment, mit dem niemand gerechnet hatte. Und gleichzeitig dachten wir: Zum Glück haben wir 2021 nicht aufgegeben. Denn mit Beginn des großen Kriegs 2022 wussten wir, dass unsere Arbeit gebraucht wird. Für andere - und für uns selbst.

Trotz aller Herausforderungen organisiert Meduza gerade eine große Ausstellung in Berlin. Warum?

Das ist ein Hilferuf in der Wüste. Ein Versuch, Aufmerksamkeit zu schaffen - für unabhängigen Journalismus im Allgemeinen und die Lage, in der wir uns gerade befinden. Zugleich wollen wir mit der Ausstellung zeigen: Journalisten sind ganz normale Menschen. Es gibt zwei Stereotype über Journalisten: Entweder seien sie Hyänen, die für Sensationen und Klicks alles tun würden. Oder sie seien Helden, die weder essen noch trinken müssten, keine Bezahlung bräuchten, die aus Überzeugung gegen Despoten kämpfen. Diese Klischees kommen ja nicht aus dem Nichts. Natürlich gibt es solche und solche - aber die meisten Journalistinnen sind ganz normale Menschen in außergewöhnlichen Umständen, die versuchen, mit Würde durch diese Zeiten zu kommen. Und genau darum geht es in der Ausstellung.

Wir glauben: Gerade jetzt, wo das Vertrauen in Journalismus historisch niedrig ist, braucht es diesen Blick. Und ja, wir wollen auch Meduza sichtbar machen. Denn wir sind am Limit - aber wir kämpfen weiter.

Vor kurzem hatte Meduza eine Werbekampagne gestartet, die unter anderem auch in Deutschland lief, die von vielen heftig kritisiert wurde. Einige der Bilder zeigten ukrainische Kriegsopfer, die so unwissentlich zum Teil einer Kampagne für ein russisches Medium wurden. Wie kam es dazu?

Es war ein Fehler. Und dazu haben wir im Prinzip schon alles gesagt. Sobald klar wurde, dass wir einen Fehler gemacht hatten, haben wir die Kampagne sofort gestoppt.

Sie werden trotzdem immer wieder von ukrainischen Aktivisten angegriffen. Man sagt, Meduza sei russische Propaganda, "nur besser verpackt". Was würden Sie auf solche Anschuldigungen antworten?

Ich verstehe diese Reaktionen sehr gut. Alles, was Russen machen, löst bei sehr vielen Menschen in der Ukraine schmerzhafte Gefühle aus - weil dieser Krieg eine schreckliche Katastrophe ist. Es gibt keine Familie in der Ukraine, die davon nicht betroffen ist. Alles, was aus Russland kommt, kann daher schmerzhaft sein. Aber das ändert nichts an unserer Aufgabe. Wir arbeiten so professionell wie möglich und halten uns an die Standards unabhängiger Berichterstattung - auch wenn das im Exil und im Krieg extrem schwer ist. Diese Standards sind unser Kompass.

Sehen Sie sich als ein unabhängiges Medium oder eins mit einer Mission?

Für uns ist das Wichtigste, eine journalistische Organisation zu bleiben. Unsere Mission ist es, unabhängigen Journalismus zu machen - trotz aller Umstände. Das bedeutet auch, keine Propaganda zu betreiben und keine Parolen zu verbreiten. Wir wollen Menschen mit ehrlichen Informationen versorgen und - wo möglich - Brücken schlagen zwischen Gesellschaften, die nicht mehr miteinander sprechen. Diese Idee inspiriert uns und gibt unserer täglichen Arbeit Sinn.

Ich hätte eher eine Antwort im Stil von "Unser Ziel ist es, das Regime zu stürzen" erwartet.

Der Sturz des Regimes gehört jedoch nicht zu unseren unmittelbaren beruflichen Aufgaben. Das ist eine zivilgesellschaftliche Angelegenheit. Natürlich wollen wir das. Aber unsere Rolle besteht darin, Menschen, die sich mit dem Sturz des Regimes beschäftigen, mit verlässlicher, unabhängiger Information zu versorgen.

Mit Ivan Kolpakov sprach Uladzimir Zhyhachou